Псевдоним, используемый автором в целях безопасности

Мимикрия. Почти белое, но не белое

О мотивах решения примерить на себя другую персону, сконструировать тайную, неузнаваемую личность; применить неожиданную стратегию действий; приемах создания и использования оптической иллюзии. Для меня сейчас очень важно найти стратегии и способы жизни и функционирования.

Ольга Масловская,

из кураторского текста к выставке «Почти белое, но не белое», которая была реализована в САРАЙ, художественно-кураторском проекте Ольги Масловской с художниками: Кочегаром Бганцевым, Ольгой Кирилловой, Сергеем Кирющенко, Ольгой Сазыкиной, Антониной Слободчиковой – и самой кураторкой и художницей Ольгой Масловской.

Материал о брестском выставочном проекте складывается из кратких диалогов, высказываний, спорных и критических заявлений его авторов, организаторов. Приоритетным для меня стало не столько описание события, сколько отражение зарождающихся либо продолжающихся в контексте этого события дискуссий, проявление негомогенности, иногда противоречивости позиций внутри практически невидимого арт поля.

Выставка, на мой взгляд, стала своеобразной разметкой рабочих художнических стратегий, инструментов и форм реализации. Попыткой сконструировать платформу, место, пространство коммуникации, где, подавая сигналы друг другу, обмениваясь «кодами», получая допуск, происходит опознавание друг друга. И это место, географическая точка на карте Бреста, становится сегодня одним из важных пунктов жизнедеятельности фрагментированной и разряженной культурной среды. Некая пограничная зона между легитимным и подпольным, приватным и публичным, видимым и непрозрачным.

Место. САРАЙ

Фотографии здесь и далее в тексте: Dark Matter

Ольга Масловская: Для меня здесь несколько важных вещей. Во-первых, то, что это происходит у меня дома. САРАЙ – это мой художественно-кураторский проект. Никогда не считала его галерей, выставочным залом, хотя в итоге иногда он таковым является, особенно в случае, когда выставку курирую не я. Для себя этот проект я рассматриваю среди прочего как иллюстрацию процессов децентрализации, смещения центров, проблематизации периферийности, провинциальности в искусстве. Также повод подумать об уровне приватности и публичности в жизни и в искусстве. Мне всегда было интересно, до какой степени художник должен обнажиться, чтобы пробить, донести свое высказывание таким образом, чтобы зритель не мог отвертеться. И вот, я впускаю до сотни знакомых и не знакомых людей в свою спальню (или вынуждаю их туда войти?). Вместе с тем, здесь происходит свободное высказывание, без цензуры, диктата, конъюнктуры. Сегодня мы все рассредоточились, многие уехали. Происходящее в Сарае становится объединяющим коллективным действием. На выставку «Почти белое, но не белое» художники приехали заранее, была создана ситуация совместной деятельности. Художники не просто приехали и повесили свои работы. Мы вместе создавали логику и срежиссировали экспозицию. Здесь не было диктата куратора, нет вертикального, директивного характера взаимодействия внутри проекта. Очень важный для меня отзыв, о котором говорили и художники, и зрители, сформулировал известный и опытный художник и участник выставки Сергей Кирющенко. Он сказал, что была очень тёплая атмосфера. Для меня это очень важно. Это также одна из задач – создать атмосферу, где и участники, и аудитория чувствуют себя Дома: чтобы всем было уютно как дома. Это ещё про то, что современное искусство принято считать чем-то закрытым – зоной элитарного. Возможно, моя идея утопическая, но такая попытка свести очень близко художников и зрителей, на мой взгляд, обозначенный барьер размягчает.

Мимикрия. Фиксируя определения

Дита Войт: Мимикрия, как вы обозначаете это понятие? Опознаете ли ее сегодняшней стратегией? И если не мимикрия, то какова рабочая стратегия сегодня?

Ольга Масловская: Мимикрия – это понятие из животного мира, и там все намного проще, потому что они применяют только одну форму мимикрии: цвет, форма, звук… А человеческая мимикрия, если мы переносим это понятие в наш человеческий мир, – более сложная вещь, многоуровневая, как бы 3D. Мимикрия может быть для защиты, а может быть для нападения. Мы упоминаем постколониальный дискурс (отсылка к тексту Хоми Баба «Мимикрия и человек. Двойственность колониального дискурса», – прим. автора), когда колонизатор колонизируя саморазрушается. Эти механизмы несут опасность прежде всего для колонизатора. Потому что он пытается сделать этого Другого подобным себе. Во-первых, это невозможно, а во-вторых, колонизатор, агрессор и не хочет делать его своей полной копией, это для него тоже опасно. Всегда есть какой-то сдвиг, различие, что разрушительно для колонизатора. Мне было интересно об этом подумать. Принято считать, что мимикрия — это всегда такая унизительная позиция, положение угнетенного человека. Но мне также хотелось показать, что это не так. У этого есть очень большой спектр действий и интерпретаций, это не позиция жертвы. Всегда есть выбор. Ведь согласно Хоми Баба, колонизатор также находится в слабой позиции. Он не полностью контролирует ситуацию. Это не тот случай, когда ничего нельзя сделать. На это важно было обратить внимание, особенно в нашей ситуации.

Ольга Сазыкина: В прикладной психологии, способность легко и быстро менять маски и социальные роли, определяется как наиболее верная стратегия выживания. Чем больше социальных ролей и масок, тем личность более жизнеспособна.

Антонина Слободчикова: Заявленная тема имеет большой спектр. Ее можно рассматривать с точки зрения биологии, а можно идти дальше, выходя в зону политическую, взаимоотношения людей в обществе. Мы здесь все живем в этой мимикрии, шизофрении, по человеческим понятиям. Поэтому мне как-то все это близко.

Я бы назвала мимикрию позицией жизни, точнее выживания. Жизни в принципе. Для того чтобы существовать, ты используешь разные стратегии. И это одна из стратегий.

Ольга Кириллова: Для меня не важно точное значение слова «мимикрия», как это работает, также как и сильная ли или слабая это позиция. Главное – ответить на вызов.

Сергей Кирющенко: Мимикрия – это защита от агрессивной среды. Это в биологии. В искусстве появляется отрицательная коннотация.

Дита Войт: Выживание, резистенция, сопротивление или, как вы говорите, «защита от агрессивной среды»? Можно ли мимикрию, в нашем случае, назвать еще и ответом на текущее положение вещей, стратегией?

Сергей Кирющенко: Нет. Для меня это не является никаким ответом, ничем. На текущее, тем более, положение. Я никогда не отвечал на текущее положение, вот в чем дело… И у меня нет никакой стратегии. У меня стратегия такая: приходить по утрам в мастерскую, вечером уходить. Вот и вся моя стратегия…

Дита Войт: Сергей, вы упомянули по поводу отрицательной коннотации. В чем она отрицательна?

Сергей Кирющенко: …Ну, в приспособленчестве. В целом конечно, человек по жизни пытается приспособиться. Но стратегия художника, если это приспособленчество – это смерть. И мы видим беларусское искусство, когда 99.9 приспосабливается к рынку ли, к запросу …это страшно, ужасно печальная история… Ни одна из форм приспособления не работает… Активная и агрессивная позиция, это перестраивание, это уже не мимикрия совсем будет называться.

Пришло время заняться приземленным искусством. Сергей Кирющенко

Когда-то я сделал проект (проект «Пришло время заняться приземленным искусством», 2006-2009, –прим. автора), который частично показан на выставке, повествующий о перемене участи определенных объектов, что, в принципе, вписывается в эту ситуацию. Здесь нет прямолинейного ответа на кураторский текст. У всех у нас разные работы, и слава богу, что они такие разные.

Я долго наблюдал деревню, какие-то работы там делал. Меня интересовало тогда несколько моментов: как от природы, природных объектов, трансформируя их, перейти к абстракции? Как рождается абстракция? Для себя я пытался ответить на этот вопрос. Конечно, здесь не может быть общей формулы. Но мне важно было понять, как художник постепенно приходит к абстракции. Многие авторы XX-XXI веков проходили этот путь. С другой стороны, меня интересовала тема разрушения колхозного строя. На этой основе был сделан этот проект.

Идея заключалась не в простом разрушение домов. Сегодня, по прошествии 15 лет, дома преобразились, деревня преобразилась, новое поколение начало обустраивать ее. Тогда умирание колхозов, советского – все это было очень наглядно. Лет десять я наблюдал это разрушение. Но что способно предотвратить вот это вот гниение, разложение? Только искусство. Т.е. только инструментами искусства мы можем это зафиксировать, оставить, превратить в факт истории. Меня очень интересовали моменты истории. Я исходил из того, что у нас все деревянное, деревянная культура постройки домов, хозяйственных строений. Это деревянное горело с периодичностью в 10-20 лет, опять же разрушалось и исчезало. Проводя параллель, вспомню свой опыт пребывания в маленьком местечке в Италии, Урбино, родине Рафаэля. Там в мэрии нам показали списки людей, которые жили здесь с века XIV-XV-го – вся эта история сохраняется. У нас же ничего нету. Пришло время, ушло время – и что? Как будто ничего и не было. Сохранить, зафиксировать нас в моментах истории может только искусство. Что художник может сделать? Что он может противопоставить загниванию? В целом уходу, исчезновению? Только свое искусство. Разрушение объекта было превращено в совершенно другую суть. Дальше последовала серия геометрической живописи…

Мимикрия к боли. Ольга Сазыкина

Этот арт-объект отсылает к известной сказке Ганса Христиана Андерсена «Дикие лебеди», в которой принцесса, чтобы снять заклятие с заколдованных братьев, дав обет молчания, плетет им рубашки из крапивы. Обжигая руки, не чувствуя, она плетет рубашки для своих изгнанных братьев.

Это о процессе инкарнации. О преодолении. О рождении нового человека. Пережив многое, в итоге обретаешь самого себя. И мимикрия к боли, душевной либо физической, – это готовность терпеть страдания ради какой-то высшей цели, даже просто власти над самим собой.

Мимикрия как художническая стратегия. Антонина Слободчикова

Антонина Слободчикова: Я действую в другой, инстаграмовской реальности. Это то, что меня сейчас, последний год, очень привлекает. Во-первых, очевидно, что публично выступать сложно, проблематично, невозможно. Поэтому виртуальная среда для меня является выходом. И там как раз-таки я могу себя показывать. В прошлом году в свой Инстаграм-профиль я выкладывала фотографии своих работ, в такой смешанной салатно-винегретной форме: изображения работ вперемешку с фотографиями бытовыми, совершенно абсурдистскими. Поэтому у меня профиль достаточно абсурдный: странный и смешной. Это попытка иронизировать по поводу всего: себя, действительности. Невозможность смириться с происходящим и одновременно [попытка – ред.] найти способ как-то воспринимать, не умирать под этой реальностью, а выживать.

Зимой у меня случился очень тяжелый период. Я тогда поехала в резиденцию в Вену на два месяца. Там я пыталась переосмыслить, перестроить себя и вылечить. Началась война… Хочу сразу оговориться, что Инстаграм для меня это несерьезная платформа профессиональная, но, тем не менее, это возможность подавать сигналы своим коллегам, друзьям, о том, что я вообще существую, что я жива. Этот условный разговор этими сигналами, эта азбука Морзе, мне подходит.

Еще до войны я перестроилась на сториз. Я поняла, что для меня это сейчас еще более условная форма выражения. Еще более краткосрочная, коротко играющая и исчезающая. Мне очень нравится, когда мы можем себя показать, быстро сформулировать свою мысль, и эта мысль быстро исчезает. Т.е. это в принципе то, как можно здесь и сейчас существовать. Подумать о чем-то и сразу эту мысль отогнать. Такая идея исчезающих сториз, исчезающей твоей жизни…

Дита Войт: В растворяющихся сигналах…

Антонина Слободчикова: Да, в растворяющихся сигналах. Т.е. ты можешь рассказать эту мимолетную историю и – все, на следующий день она уже не существует. Я иногда специально удаляю эти истории на следующий день. Получается проект длинною в день. Как правило, это все художественное высказывание, даже если это бытовая история. В последнее время я для себя определила, [что – ред.] все, чего я касаюсь – это искусство. Я не могу и не хочу действовать по-другому. Я художница, и все, на что я смотрю, становится сразу искусством. И в этом смысле меня не беспокоит разношёрстность или разночтение моих картинок, потому что Я их показываю.

В Вене я вернулась к своему проекту «Я хочу быть такой же красивой, как и ты». Давнишний мой проект. По сути это про мимикрию, про то, как я хотела бы, или как я могла бы выглядеть, или как могут меня видеть другие.

Дита Войт: Таким образом, мимикрия для тебя это…

Антонина Слободчикова: В контексте старых проектов – это, конечно, игра. Игра с образом, в подобие, игра с навязанными образами, стереотипами. Ведь, по сути дела, Инстаграм – это чистые стереотипы. Мне в этом смысле страшно интересно за этим за всем наблюдать. Иногда от этого устаешь, иногда даже становится грустно. Потому что тут все достаточно логично и однообразно. Ты просчитываешь все заранее. Но тем не менее, это факт реальности. И если это существует, это имеет место быть. Нельзя это нивелировать. К этому можно по-разному относиться. Но этому верят, это любят, этому платят деньги. Это реально имеет вес. Удивительная трансформация, вопрос ценностей – это очень интересно. Здесь работает уже моя внутренняя история, мой внутренний конфликт. Преобразование ценностей моральных, точнее сказать, гуманистических. Такая трансформация гуманизма. В каком-то смысле дегуманизация, мне так кажется.

Первую часть проекта я делала в ванне, имитировала таких красоток, типа красоток, на фоне собачьих мисок, холодильника или стиральной машины. Это, конечно, был стеб над образом. Мне хотелось поиграть со своей внешностью. Я в принципе со своей внешностью не работаю. И не отношусь к этому серьезно. Мне было важно увидеть себя, себя показать, я никогда себя не показывала. Я не люблю на себя смотреть, это еще дополнительный мой конфликт по поводу социума и меня, моего образа и моей самопрезентации в обществе…

В Вене я решила продолжить этот проект. Мне захотелось превратиться в другую и жить другой жизнью. Как если бы я была уже в другом месте, как если бы я жила, например, в Вене через внешнюю трансформацию. Для этого достаточно внешне измениться: купить парик, поменять образ – и для публики, которая смотрит на тебя, ты уже другая. И твой бэкграунд в РБ, травма и т.д., этого уже не видно, и ты совершенно другая. Через внешнюю оболочку поменять свое отношение к действительности. Конечно, это абсолютно утопическая идея. Но это на самом деле работает какое-то время. В моменте этого виртуального прочтения себя, ты можешь превратиться и на себя посмотреть через эту картинку. В этом есть феномен самопрезентации в соцсетях. Когда люди на себя смотрят чужими глазами, смотрят, кто на них посмотрел, кто поставил лайк. Это, конечно, игра. Я отношусь к этому как к игре. Связи с действительностью я не хочу прерывать. Реальность все равно существует. Не случайно я взяла эту музыку Марлен Дитрих, – «Sag Mir Wo Die Blumen Sind» («Where Have All the Flowers Gone?» – ред.). Я оставляю очень важный для меня фундаментальный подтекст. Чтобы не уходить в легкомысленность. Все равно хочется говорить о серьезных вещах.

Дина Войт: Амбивалентность: с одной стороны, ты, отрываясь от реальности, погружаешься в созданную другую действительность и презентуешь себя в виде Другого, с другой – ты проговариваешь важную повестку, укорененную в ту же реальность. Это прием, позволяющий тебе функционировать как художнику, делать свое высказывание, проговаривая существующее положение вещей?

Антонина Слободчикова: Да-да, реальность существует. Не важно, какого цвета у тебя парик. Вот в чем дело. В этом смысле, да, такая амбивалентность, шизофреническая ситуация. И в контексте проекта «Почти белое, но не белое» мне показалось, это очень про это про все.

Дита Войт: Мимикрия – это имитация, уподобление… Имитация для утверждения идентичности своей?

Антонина Слободчикова: Да. Идентичности относительно бытия. Если рассматривать вопрос через биологию, это правда про жизнь, для сохранения жизни. Мимикрия, мне кажется, – это сразу про амбивалентность, сразу эти две позиции. Форма разная: нападение либо сокрытие. Но суть в том, чтобы выжить. Я не рассматриваю это в контексте силы или не-силы. Это для меня не про это. Мне важно другое. Я вычленяю из этого понятие «самосохранение», и как оно осуществляется: партизанским образом, непартизанским… Это понятие тоже стереотипное. Поэтому очень четкие возникают ассоциации. Но если отбросить их, хотя мне они нравятся, воспринимать как метафору, то можно говорить о том, что все мы слились со своими стенами и домами. Нас не видно. Мы практически как палочники. Другое дело, какая у нас внутренняя стратегия. Понятно, каждый в своей норке может делать что угодно, какое-то высказывание или, наоборот, еще больше мимикрировать, сливаться.

Понятно, что всегда хочется быть сильными и чтобы тебя уважали. Это то, что всегда эффектно. Но я считаю, такие рассуждения по поводу сильной–слабой стратегии в данном проекте некорректны.

Дита Войт: Это про такого героя на час? История с Инстаграмом, когда сегодня о тебе говорят и у тебя миллионы лайков, а завтра тебя забыли, но твоя жизнь не заканчивается….

Антонина Слободчикова: Да. Мы же видим, что сейчас это все ускоряется. Я могу, конечно, себе пустить кровь, быть таким образом опознанной… Но я не хочу встраиваться в эту систему оценок, в это фантомное «мы».

Внутренне каждый из нас объясняет свои мотивы, интересы и приоритеты. Участие в этом проекте для меня важно самим фактом моего присутствия. Моя работа развивает логику причинно-следственной связи, когда все выстроилось просто так, как надо. Сама работа с этой песней, с событиями, текстом и историей этой песни. История самой выставки, присутствие мое в этом покосившемся сарае, едва не рухнувшем, – это такая иллюстрация нашего времени, состояния, присутствия в культурной жизни – это главный момент.

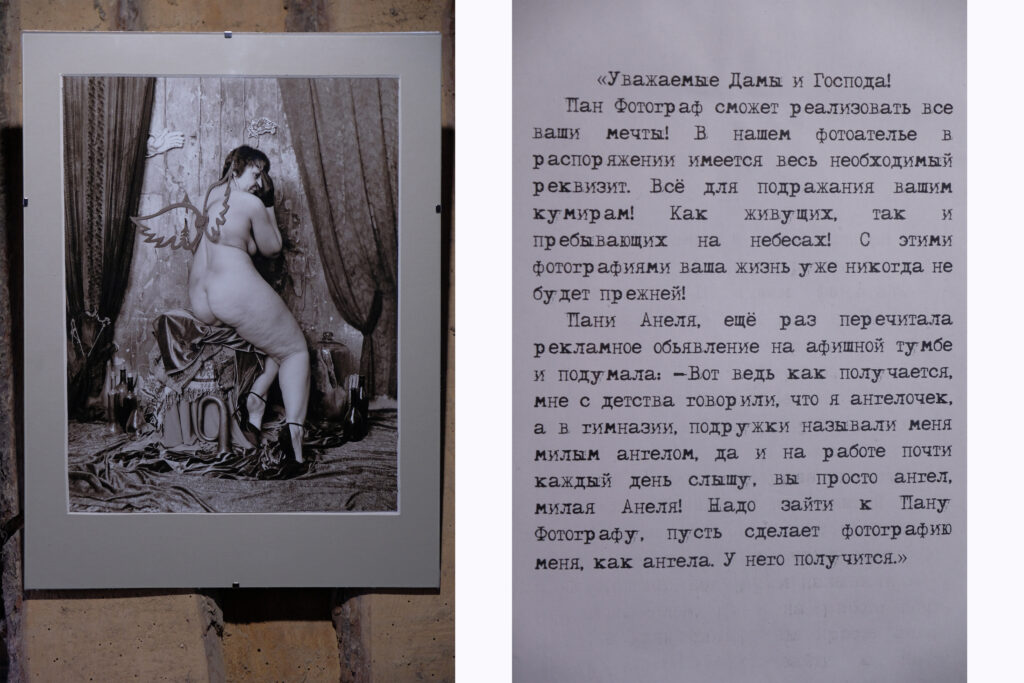

«Поколение вненаходимости». Кочегар Бганцев

Кочегар Бганцев: Все мимикрируется. Подражание идет всему – текстам, изображению, типа студийной съемке, театральности мизансцены, модели в виде ангелочка… Сама тема города, домов 1920-30-х годов – все это затерялось во времени и в подобии. Все высказывание – это подражание. Это может быть история про фотографа, который мог бы жить в этом городе и снимать таких прекрасных женщин. А может, и жил, и снимал – мы не знаем. Это вне времени. Чистое подражание, преображение… Каких-то смыслов я не вешал. Каждый человек может интерпретировать, добавлять свое…

Дита Войт: Подражание здесь ключевой момент…

Кочегар Бганцев.: «Мимикос» (mimikos) – от греческого «подражание», само слово «мимикрия» диктует, создает мифологию. В этом смысле в той эпохе – вне времени – удобно всем – и фотографу, и модели.

Дита Войт: Своеобразный эскапизм, побег от реальности?

Кочегар Бганцев: Побег от реальности… Как антрополог Алексеq Юрчак говорил – «поколение вненаходимости», которое было в позднесоветское время.

Дита Войт: А сейчас возвращается это время, повторяется или?..

Кочегар Бганцев: Я бы не сказал. Другие реалии, есть какие-то моменты, но ничего не повторяется. Все по-новому. По-другому. Переосмысление…

Мимикрия – это жизнь. Ольга Кириллова

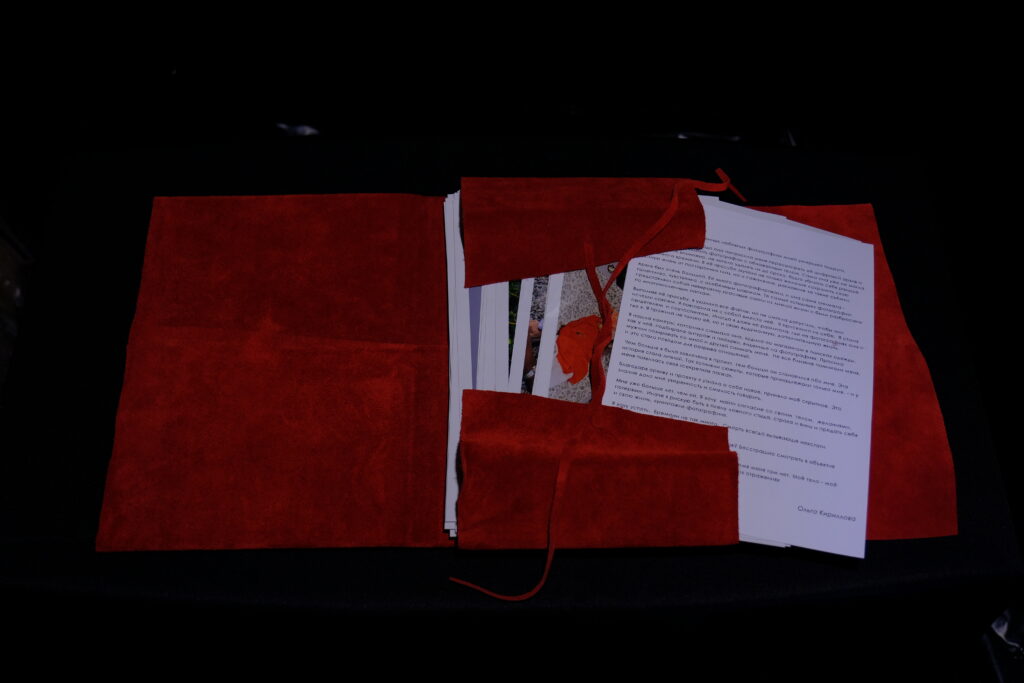

Ольга Кириллова: В моем проекте мимикрия – это жизнь, часть жизни, которую я подделала как бы под историю другого [умершего] человека (для проекта «Секретная папка», 2019, Ольга использовала фотоархив своей подруги, – прим. автора). Получилось, что я как бы продолжаю ее жизнь, то есть она живет. Я думаю о ней практически ежедневно, ее жизнь после жизни я как-будто бы восстановила, и мне казалось на тот момент, что я проживаю какую-то свою дополнительную жизнь. Поэтому эта мимикрия под конкретного другого человека, удлинила мою историю. Я как бы стала ею немного, стала свидетелем ее жизни. Надевая ее платье и реконструируя ее историю, я проникла очень глубоко в нее…

Понимаешь, какая история была интересная. До того, как у меня появился этот архив, я спрашивала у всех – друзей, знакомых, – существует ли у кого-то секретная папка. Название возникло задолго до того, как ко мне пришел материал. Я начала задумываться, как это вообще работает, когда у тебя есть какая-то часть твоей жизни в образах, которые ты никому не можешь показать, скрываешь. Эта тема обретала какие-то очертания, когда ко мне пришел архив моей ушедшей подруги. Я рассказала Дине (Дина Данилович – куратор проекта Ольги Кирилловой «Секретная папка»), что это очень красивая штука и что я не знаю, что с этим делать. Она тогда заметила, что я не смогу ее нигде опубликовать… Я четко помню этот момент разговора, когда мы сидели на скамейке около филармонии… И, знаешь, как бывает, я вдруг сказала: «Слушай, я просто должна сделать этот проект с собой в главной роли». Дина, надо отдать ей должное за кураторское чутье, тогда объявила, что будем делать максимально точные реконструкции, до деталей: подобранные вещи, герои. Имея уже такой концепт, я могла свободно и спокойно двигаться дальше.

Мне все время кажется, что, вспоминая так часто человека, который ушел из жизни, я удерживаю ее среди нас, здесь. Апроприируя историю своей подруги, я ее превращаю в свою. В конечном итоге, это история про меня. Я чувствую, что этот человек вдохновляет меня. Это ее продолжающаяся жизнь, но «хитрость» моя в том, что это история и про меня.

Простая вещь, мне кажется, я все время хотела бы говорить о времени, о начале и конце времени, о смерти, о том, что слишком мало времени остается. Если раньше я думала, что это моя личная история, личное время, то теперь, когда вокруг такое происходит, вопрос оставшегося времени превращается в нечто более глобальное. Мне хочется говорить о том, что эта попытка представить бессмертие может быть реализована в искусстве. В этой совершенной идее есть тот зазор, который претендует на ощущение бесконечности…

Дита Войт: Есть ощущение, что этот проект изменил в каком-то смысле тебя? Встраиваясь в историю чужой жизни, ты постепенно изменила взгляд на свою?

Ольга Кириллова: Да! Я просто узнала себя. Я ведь тоже лукавила. Я не говорила себе какая я, боялась, считала, это недостойным. Но когда я увидела эту красоту, я поняла, чего я всегда хотела, но не могла себе позволить. Моя смелость пришла оттуда, моя подруга показала мне, что можно быть смелой. Это совершенно точно. Я пошла дальше, обнаружив себя иную, и очень рада, что могу наконец говорить, о чем я могу наконец говорить. Меня всегда интересовало то, о чем «не разрешено» было говорить: табуированные темы условных и безусловных границ, реально пограничные вещи. Любая пограничная территория мне интересна. Это потому, что я очень боюсь. Когда я захожу на эту пограничную территорию, у меня настолько все обостряется от страха. Этот страх провоцирует меня продвинуться дальше, принять этот вызов.

Мимикрия Ольги Масловской

Явление мимикрии представляет собой подражание кому-то или чему-то, чем мы не являемся. Мимикрию можно сформулировать как потребность в преобразованном, но узнаваемом Другом как субъекте различия, почти сходном, но не полностью сходном. Последнее время мои перформансы, которые я делаю вне «Бергамота» (группа «Бергамот», основанная в 1998 году в Бресте, представляет собой дуэт художников-перформеров Ольги Масловской и Романа Троцюка, – прим. автора), связаны с этой границей личного и публичного, тесным взаимодействием с Другим, поиском общего и различающего. На этой выставке я сделала очередной перформанс из цикла «Дома». Я заранее попросила гостей принести с собой немного воды. Я собрала эту принесённую воду в миску, сняла с себя платье и вымыла им пол, перемещаясь между тесно стоящими людьми, затем надела его, мокрое и грязное, на себя и дальше была в нём. В этом перформансе для меня важен элемент интервенции, внедрения. Люди, пришедшие на выставку, зашли в мой дом, мое личное пространство, принесли с собой воду и поделились ею со мной. Символическая сделка, которая говорит о степени готовности к обмену, открытости…

Они принесли свою воду, также грязь на своих ногах. Поделившись чем-то со мной, они в то же время изменили меня, причинив дискомфорт самим актом прихода в мой дом и дальнейшего со мной взаимодействия. В этом было что-то такое из животного мира, когда животные вываливаются в другие вещества, запахи, цвета. Все перемешалось: их вещи с моими вещами, их чистая вода и их грязь. Это такое копирование природных механизмов управления процессами связей и интеракций. Одевая на себя пропитанную водой и грязью одежду, я методично и расчетливо выстраивала и проживала эти связи.

И еще, придумывая эту выставку, я в том числе размышляла о том, что мы выдаем одно за другое, как будто происходит одно, но происходит еще и другое…